概述

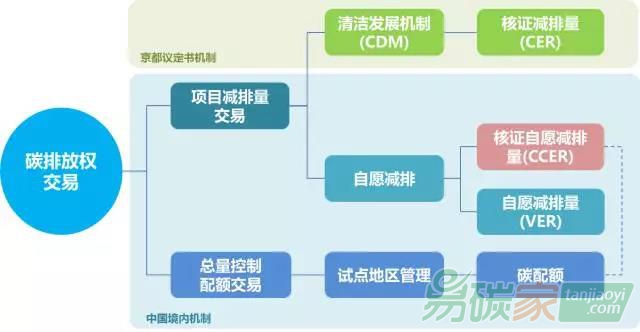

碳排放權交易是《京都議定書》簽約國以國際公法作為依據所進行的溫室氣體排放的減量交易。《京都議定書》建立了三種履約機制:清潔發展機制、聯合履行機制和國際碳排放貿易機制。我國的碳

排放權交易

市場從清潔發展機制起步,即由發達國家通過提供資金和技術的方式與發展中國家開展項目級的合作,通過項目所實現的溫室氣體

減排量,由發達國家締約方用于完成在《京都議定書》中的減排承諾。2011年國務院出臺《關于開展碳排放權交易試點工作的通知》,提出逐步開展碳排放權交易市場試點;同時《碳排放權交易管理暫行辦法》規定,我國碳排放權交易市場初期的交易產品為(i)碳排放權配額和(ii)國家核證自愿減排量(

ccer),并適時增加其他交易產品。除了前述配額及CCER的兩種交易外,

北京和廣州兩個地區的碳排放權交易所還建立了自愿減排量(VER)交易平臺,以鼓勵投資者參與到更多元化的碳排放權交易活動中。

碳排放權交易基本類型

清潔發展機制在碳排放權交易層面主要體現為核證減排量(CER)的轉讓(從《京都議定書》附件一(Annex I)以外的國家,轉讓至《京都議定書》附件一所列減排義務國家)。簡而言之,在中國即由發改委(作為清潔發展機制的中國境內實施機構)審核批準的清潔發展機制項目產生相應的CER,并由項目公司將該等CER通過協議轉讓或自愿取消(voluntary cancellation/“retirement”)的方式轉讓至相關的負有減排義務國家的買方。

目前的國內碳排放權交易市場兩種交易類型分別是總量控制配額交易和項目減排量交易,前者的交易對象主要是指

政策制定者分配給各企業的配額,后者的交易對象則主要是通過實施項目削減溫室氣體而獲得的減排憑證(從清潔發展機制的角度,該等減排憑證無論是否由境內政府機構

認證,仍屬于自愿減排的范疇,無法被前述附件一所列國家主體用于履行《京都議定書》項下減排義務)。

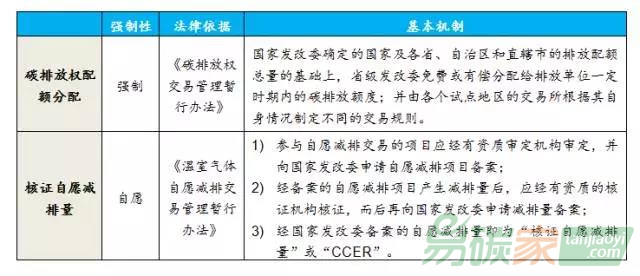

配額及CCER

中國碳排放權交易市場的主要交易產品為:碳排放權配額和CCER。政府在總量控制的前提下將排放權以配額方式發放給各企業;同時,減排成本高的企業也可以通過購買其他企業富余碳排放權配額或CCER的方式,從而以最低成本完成減排目標。

(1)基本機制

(2)抵消安排

根據《碳排放權交易管理暫行辦法》中的規定,重點排放單位可按照有關規定,使用CCER抵消其部分經確認的碳排放量從而滿足配額要求。但是,該等抵消受限于各試點地區的各自規定,一般而言相關限制主要集中在下述層面:(一)抵消的信用類型大都是CCER,部分地區(如北京和廣東)還可以用

節能項目

碳減排量、林業

碳匯項目碳減排量或經試點地區審定簽發的企業單位和個人減排量用于抵消;(二)各地區均對抵消使用比例進行了限制,一般來說不得超出當年核發配額量的5%-10%;(三)各試點地區大多對地域進行了限制,大多為本試點地區內或與各試點合作或由試點指定的基于某些行業項目的省份;(四)各試點地區均根據其自身需求對項目類型進行了限制,具體還需依據各地規定判斷;(五)各試點地區大多對可用于抵消的CCER設置了一些時效性的限制(基于相關減排量產生的時間)。

碳排放權交易所概況

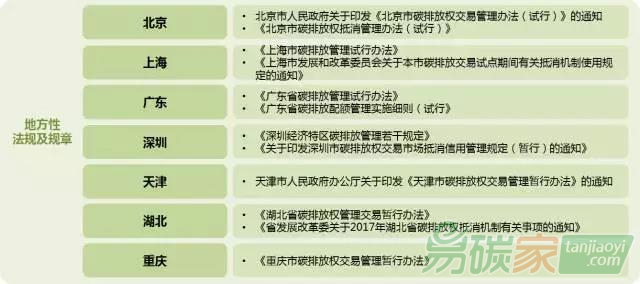

七個試點市場:2011年10月,我國啟動了碳排放權交易試點工作,國家發改委下發了《關于開展碳排放權交易試點工作的通知》,批準北京、天津、上海、重慶四個直轄市,湖北省(武漢)、廣東省(廣州)以及

深圳經濟特區開展碳排放權交易的試點工作。上述七個試點地區分別以地方性

法規或地方政府規章的形式制定了相應的碳排放權交易管理規定,建立了碳排放權交易市場,由各交易市場制定具體的交易規則并報國務院碳排放權交易主管部門備案。

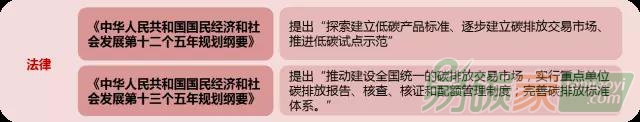

建設全國性市場的目標:《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》中提出要推動建設全國統一的碳排放交易市場;國家發改委也于2016年11月印發了《“十三五”控制溫室氣體排放工作方案部門分工》,明確了我國將推動區域性碳排放權交易體系向全國碳排放權交易市場順利過渡,并于2017年啟動運行全國碳排放權交易市場。

地方性嘗試:各地方發改委也相繼組建各地方碳排放交易所,但根據了解地方碳排放交易所目前在實踐中尚無法進行相關的碳排放權交易,更多的是對項目進行掛牌并與全國試點地區的碳排放權交易所進行合作,為潛在投資者搭建一個平臺從而起到牽線搭橋的作用。

主管部門:國家發改委是碳排放權交易的國務院碳排放權交易主管部門,各省、自治區、直轄市發改委是碳排放權交易的省級碳排放權交易主管部門。

涉及行業:多數試點城市和地區將

電力、

鋼鐵化工、

水泥、

石化、

造紙等高耗能行業的重點企業納入碳排放權交易的范圍;深圳、天津等地還納入了建筑、

交通等排放源。

市場參與者與準入條件

碳排放權交易所一般實行會員制,市場參與者需先申請成為相關交易所的會員方可在交易所內進行相關交易。各交易所的會員類型大致分為兩種:一種是直接參與到交易當中的會員,如綜合類會員、自營類會員、委托(代理)會員、試點企業會員;另外一種是服務提供商會員,諸如服務會員、戰略合作會員、合同能源管理會員等等。

目前,各交易所根據其不同的市場參與者類型制定了不同的申請準入條件,一般來說重點排放單位和符合條件的機構投資者均可以成為交易所的會員。相關標準通常包括法人類型、注冊資本、相關行業經驗、資質或具有從事碳排放管理交易人員等(對接受自然人參與者的交易所,通常會針對自然人參與者設定年齡、個人資產、是否具有投資經驗、風險承受能力和風險測評能力等方面要求),因此需要根據具體的交易所及擬申請的會員類型或交易需求具體分析、判斷應適用的標準和要求。

以法人類型為例,如北京環境交易所的非履約機構參與人和上海環境交易所的自營類會員、綜合類會員的要求都須為在我國境內經工商行政管理部門登記注冊的法人;天津排放權交易所則更進一步對股權比例提出要求,規定其會員申請資格包括依法成立的中資控股企業;但是廣州和重慶的交易所則只要求其會員為依法設立的企業法人、其他組織或個人,湖北碳排放權交易中心則明確規定會員可以為國內外機構、企業組織和個人。

交易平臺現行交易模式

碳排放權交易所主要為交易活動提供交易場所及設施,為參與交易的各方提供交易服務和信息,包括交易系統、

行情系統和通信系統等設施,以及信息發布、清算交割等相關服務。

(1)交易模式

從成交機制上看,目前碳排放權交易所的交易方式大致包括競價交易、雙邊協議交易、掛牌點選交易和申報匹配交易這幾種類型。各交易所在此基礎上發展出了公開交易、拍賣交易、掛牌交易、網絡現貨交易、掛牌點選、電子競價和大宗交易等多種方式進行交易,結合各交易所交易規則中的描述,大致梳理如下:

(2)結算安排

交易所一般會對會員統一進行交易資金清算和劃付并實行

第三方(即結算銀行)存管制度。結算銀行協助交易所辦理碳排放交易資金的結算業務,根據交易所提供的交易憑證和數據劃轉會員的交易資金,并及時將交易資金劃轉憑證和相關賬戶變動信息反饋給交易所。

(3)風控機制

為了加強各碳排放權交易所的交易風險管理,各交易所均在不同程度上針對相關交易模式建立了多種風險控制機制,包括漲跌幅限制制度、配額最大持有量限制制度、大戶報告制度、風險警示制度、風險準備金制度等以控制在交易中可能產生的風險。

碳排放權跨境交易

CER:我國的碳排放權交易市場自《京都議定書》生效以來有了持續的發展,其中尤以清潔發展機制項目發展較快。鑒于我國在清潔發展機制中擁有著巨大的發展潛力和市場潛力,很多對于CER有實際需求或基于投資目的的境外資本也將目光投向了我國的碳排放權交易市場。

配額、CCER及VER:如前所述,不同地區的交易所根據其規定對交易主體的申請準入資格有著不同的要求,境外主體若想在國內碳排放交易所進行交易,除部分明確接受境外主體作為會員的外,需要在境內成立公司或其他法人組織;之后申請成為交易所的會員再進行相關交易。

跨境支付和外匯管制:根據《國家外匯管理局綜合司關于辦理二氧化碳減排量等環境權益跨境交易有關外匯業務

問題的通知》的規定,境內機構與境外機構就出售或購買二氧化碳減排量等環境權益的跨境交易行為所產生的結售匯及跨境支付的業務需求,均可以憑相關單證直接到外匯指定銀行辦理相關業務。

交易實例:根據市場公開信息,2014年8月時,深圳排放權交易所獲得了國家外匯局發出的《關于境外投資者參與深圳碳排放權交易有關外匯業務的批復》,成為了國內首個允許境外投資者參與的碳排放權交易平臺,且境外投資者參與深圳碳排放權市場不受額度和幣種限制。新加坡Ginga Environment在次月成功購得10000噸深圳

碳配額。在此基礎上,深圳排放權交易所還推出了跨境碳資產回購業務,境外投資者以境外資金參與深圳碳排放權市場,持有碳資產的管控單位以碳資產為標的獲得境外資金用于企業低碳發展。深圳排放權交易所也于2016年3月19日完成了國內首單跨境碳資產回購交易,由BP公司購買了深圳能源集團股份有限公司的400萬噸碳排放配額。

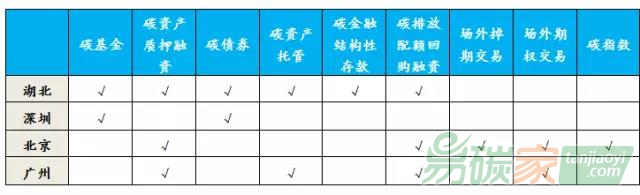

隨著越來越多的人將目光投向碳排放權市場,碳排放權市場需求也迅速擴大,基于碳排放權交易的金融衍生品也不斷出現。根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》,國家提出要推動發展碳排放權等交易工具,銀監會發布的《關于構建綠色金融體系的指導意見》中提出了有序發展碳遠期、碳掉期、碳期權、碳租賃、碳債券、碳資產證券化和

碳基金等

碳金融產品和衍生工具,探索研究碳排放權期貨交易的意見。

我們注意到, 北京、湖北、深圳、廣州試點等地的交易所都嘗試開展了相關的碳排放權交易的金融衍生品服務,多集中在基金、債券、質押融資、回購融資等項目;同時,也有交易者選擇在場外進行衍生品交易,全國碳排放權配額的首筆期權交易(廣州守仁環境能源股份有限公司與殼牌能源有限公司)即采用了場外交易的方式,因此我們理解碳排放權交易的金融衍生品可發生在交易所內也可以在場外進行。基于市場公開信息,我們對于部分試點地區的碳排放權衍生產品梳理如下:

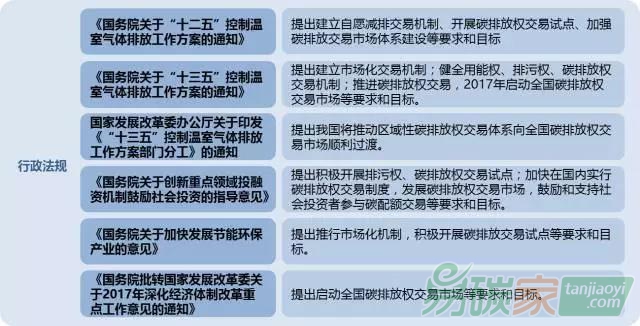

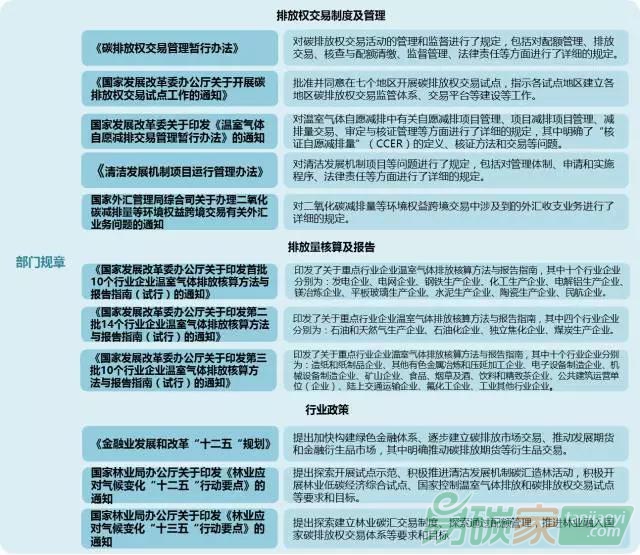

我國碳排放權交易的法律及政策梳理

按照法律、國務院行政法規、部門規章及地方性規定的分類,現行碳排放權交易相關法規大致如下:

風險與愿景

碳排放權交易市場在我國發展時間尚短,在蓬勃發展的過程中也潛伏著許多風險,從因未能及時或完全掌握交易規則及相關監管規定帶來的法律及合規風險,到市場參與者多元性促進市場活躍的同時增加監管難度從而帶來的交易風險,以及發改委審核制度及抵消比例的影響帶來的價格浮動風險等,均對市場參與者的風險把控能力提出了較高程度的要求。

因此,從基礎的碳排放權交易中涉及的買賣、結算與交割、CCER開發、配額托管,到碳排放權交易衍生的碳資產抵押質押、配額回購、碳遠期、碳掉期、碳期權等等專業化程度更高的業務,對準備深入參與相關市場并控制風險的交易者而言,除了對行業和市場的深刻理解外,也需要具有金融專業能力的法律顧問參與和協助,基于對法律政策的全面把握,對相關交易模式法律關系的準確理解及對風險的充分評估,最大程度的減少風險,實現商業目的。

《聯合國氣候變化框架公約巴黎協議》的達成標志著全球氣候治理開啟嶄新的格局,全球低碳經濟發展趨勢再次被國際社會所廣泛認可,而碳排放權交易即是控制產業碳排放量并促使產業積極尋求清潔燃料及綠色生產方式,從而達到經濟效益和環保協同發展的重要手段。從國內市場層面,自從《京都議定書》生效以來碳排放權交易在全國范圍內取得了快速發展,并成為了有效引導碳資源合理配置的市場化平臺,在碳減排方面發揮了至關重要的作用。以環保為中心發展建立起來的碳排放權交易市場也因其綠色的理念,巨大的發展潛力吸引了很多投資者的參與。雖然我國在新興的碳排放權交易市場中起步較晚,但也逐步建立起了相關制度和政策,伴隨著

節能減排和低碳環保的國家發展理念,相信我國碳排放權市場將會得到進一步的完善和發展并會釋放出不一樣的光彩和前景。