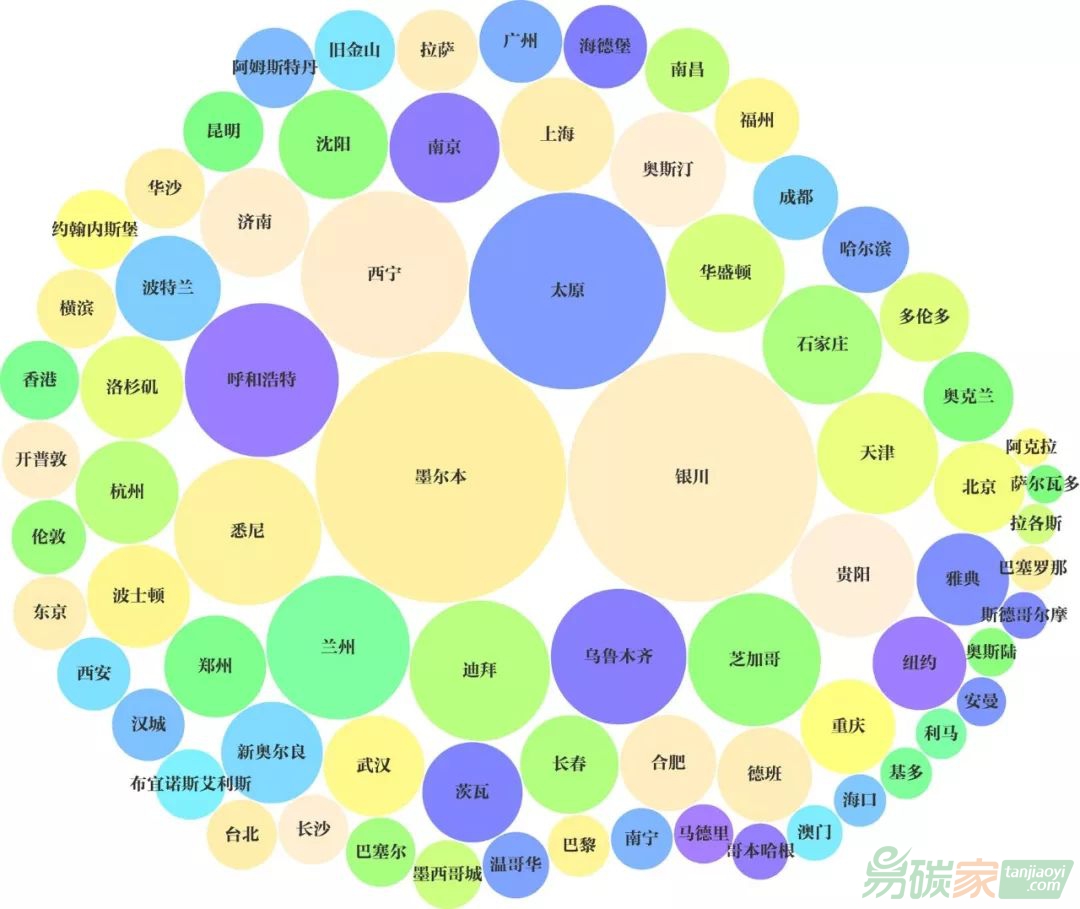

選擇國(guó)內(nèi)外76個(gè)典型城市對(duì)比分析溫室氣體排放特征。中國(guó)城市選擇28省會(huì)城市(包括臺(tái)北)、2個(gè)特別行政區(qū)及4個(gè)直轄市,國(guó)際上選擇42個(gè)典型城市,國(guó)際城市清單時(shí)間絕大多數(shù)為2015年,少數(shù)為鄰近年份(2013或2014年)。

1.人均溫室氣體排放 GHG Emissions per Capita

圖 1 中國(guó)城市與國(guó)際城市人均溫室氣體排放比較

Figure 1 Comparison of GHG emissions per capita between Chinese cities and international cities

76個(gè)典型城市中,12個(gè)城市人口超過(guò)1000萬(wàn),其中中國(guó)9個(gè);300萬(wàn)以上人口的有44個(gè)城市,其中中國(guó)28個(gè)。

城市人均溫室氣體排放的排序中,前20名中有13個(gè)中國(guó)城市,人均排放量在10.84~56.43噸之間。這些中國(guó)城市包括中西部的銀川、太原、西寧、呼和浩特、蘭州、烏魯木齊、貴陽(yáng),大多是工業(yè)型城市,人均排放高。東部工業(yè)城市緊隨其后,如天津、石家莊、上海、南京、沈陽(yáng)、濟(jì)南。國(guó)外城市中,墨爾本和悉尼的人均排放最高,分別為57.25噸和19.77噸。迪拜、芝加哥、華盛頓、奧斯汀和波特蘭位列其后,人均排放均在10噸以上。國(guó)外城市的排放特點(diǎn)是

交通及服務(wù)業(yè)生活所占比例較高,如奧斯汀的交通排放占36%,華盛頓服務(wù)業(yè)排放占20%,迪拜交通排放占22%。

人均排放量低于5噸的24個(gè)城市中,中國(guó)城市有6個(gè),分別是西安(4.87噸)、臺(tái)北(4.49噸)、長(zhǎng)沙(4.43噸)、南寧(3.45噸)、

澳門(2.83噸)和海口(2.49噸),其中西安、長(zhǎng)沙和南寧的工業(yè)排放分別占各自總排放的44%、32%和78%,而澳門、海口的排放中交通排放占比最高。臺(tái)北的服務(wù)業(yè)和生活排放占排放比例為74%,如此高的比例在中國(guó)城市中比較少見(jiàn)。國(guó)外人均排放低于5噸的城市有18個(gè),包括阿克拉、薩爾瓦多、拉各斯、巴塞羅那、斯德哥爾摩、奧斯陸、安曼、利馬、基多等城市,其中歐洲最多(7個(gè)城市),非洲有2個(gè),拉丁美洲5個(gè),亞洲3個(gè)(東京、漢城和安曼),北美1個(gè)(溫哥華)。國(guó)外城市工業(yè)排放占總排放比例普遍較低,交通、服務(wù)業(yè)和生活排放的比例相對(duì)較高。歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)過(guò)了經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、資源能源高消耗階段,歐洲城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以第三產(chǎn)業(yè)為主,不再有高能耗的工業(yè)和低端制造業(yè),能源較清潔,因此實(shí)現(xiàn)了人均低排放。非洲城市人均排放也較低,均在6噸以下。

人均排放5.00~10.00噸中等排放城市,主要是中國(guó)和美國(guó)城市,也有茨瓦、奧克蘭、多倫多等其他國(guó)家的一些城市。相比于經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度相似的歐洲城市,北美城市人均排放普遍較高,與北美居民的資源與能源消耗模式較高有關(guān),如不間斷的制冷和供暖;很多北美城市的發(fā)展模式是非集約型的,以低密度低層建筑為主,公共交通網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達(dá),出行嚴(yán)重依賴私家車。值得一提的是,美國(guó)的幾個(gè)總排放量很大的城市,如紐約、洛杉磯、芝加哥人均反而不高。尤其紐約擁有全美最高的排放總量,但人均只有7.96噸,這要?dú)w功于大城市的溫室氣體排放管理、政府制定的長(zhǎng)期

減排計(jì)劃和具體的行動(dòng)措施,也與城市的高人口密度使得資源被高效利用,建筑能效

法規(guī)較完善有關(guān)。

2.單位GDP溫室氣體排放 GHG emissions per unit of GDP

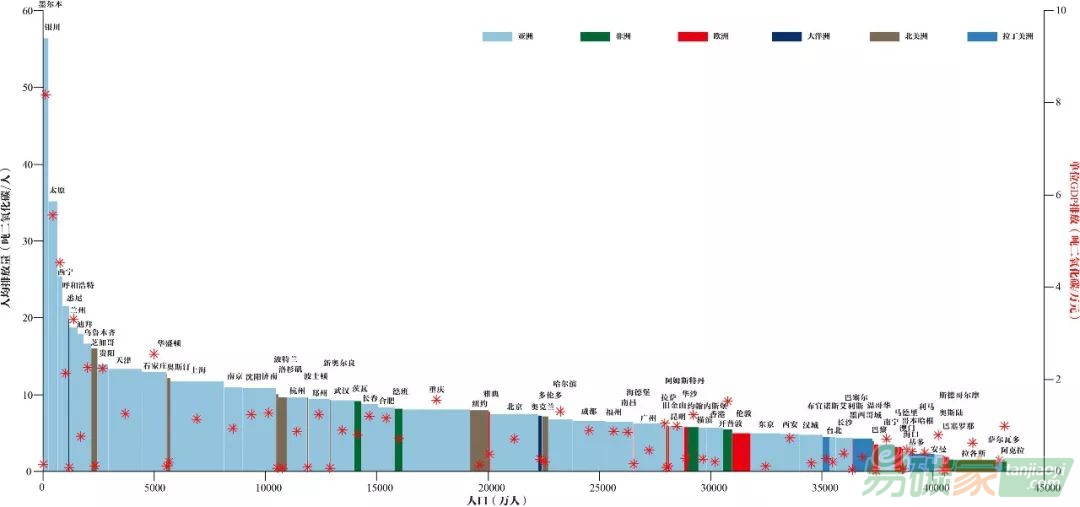

圖 2 中國(guó)城市與國(guó)際城市單位GDP排放比較Figure 2 Comparison of GHG emissions per unit of GDP between Chinese cities and international cities

圖 3 中國(guó)城市與國(guó)際城市人均和單位GDP排放Figure 3 Comparison of GHG emissions per capita and per unit of GDP between Chinese cities and international cities

注:柱形高度(左Y軸)代表人均二氧化

碳排放,柱形寬度代表人口;柱形顏色表示不同大洲的城市;紅色“*”形(右Y軸)代表單位GDP二氧化碳排放。

Note: Column height (left Y axis) represents per capita emissions, and column width represents population. The deeper the column color, the higher the total emissions. The red "*" (right Y axis) represents emissions per unit of GDP.

城市溫室氣體排放與城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r具有相關(guān)性,因此考慮單位GDP溫室氣體排放,能更好地衡量經(jīng)濟(jì)發(fā)展的溫室氣體排放強(qiáng)度,也更適于中國(guó)城市和國(guó)際城市的橫向?qū)Ρ取?br>

76個(gè)國(guó)際城市中,單位GDP排放量排名前30名中有25個(gè)中國(guó)城市,單位GDP排放在0.85~8.18噸/萬(wàn)元人民幣(美元匯率按6.23計(jì))。這些城市包括銀川、太原、西寧(與人均排放的前3名一致)、蘭州、石家莊、烏魯木齊、貴陽(yáng)、呼和浩特(至此為2噸/萬(wàn)元人民幣以上),重慶、哈爾濱、濟(jì)南、天津、沈陽(yáng)、鄭州、長(zhǎng)春、合肥、上海、拉薩(至此為1噸/萬(wàn)元人民幣以上),以及昆明、南京、武漢、成都、福州、杭州和南昌。這些國(guó)內(nèi)城市中,單位GDP排放由高到低的城市分布基本上呈現(xiàn)發(fā)展中的中西部工業(yè)城市→較發(fā)達(dá)的東中部轉(zhuǎn)型城市→較發(fā)達(dá)的服務(wù)業(yè)型城市。這些中國(guó)城市與同為高單位GDP排放的國(guó)際城市開(kāi)普敦、約翰內(nèi)斯堡、阿克拉、茨瓦和安曼相比,工業(yè)排放占總排放相比普遍較高,而這幾個(gè)國(guó)外城市的交通排放占總排放的比例高于國(guó)內(nèi)大多數(shù)城市。這反映出城市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)差異巨大,中國(guó)大多數(shù)城市仍處于依賴工業(yè)生產(chǎn)的階段,產(chǎn)生單位GDP所排放的溫室氣體高于服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)的城市。

單位GDP排放低于0.1噸/萬(wàn)元人民幣的城市有14個(gè),主要為歐洲、北美的城市(各6個(gè)),大洋洲1個(gè)(悉尼),僅有澳門1個(gè)中國(guó)城市。這些城市的主要排放來(lái)自于交通,平均占總排放33%,其次是服務(wù)業(yè)和生活排放,平均占總排放的比例為19%。歐洲和北美是世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最高的地區(qū),多數(shù)城市已經(jīng)渡過(guò)了依賴工業(yè)的階段,服務(wù)業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè),能耗低,增加值高,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與能耗的脫鉤以及單位GDP的低排放。

單位GDP排放處于0.1~0.7噸/萬(wàn)元人民幣的27個(gè)城市中,中國(guó)城市有5個(gè)(海口、廣州、長(zhǎng)沙、

香港和臺(tái)北),非洲1個(gè)(拉各斯),亞洲(不包括中國(guó))城市3個(gè)(橫濱、漢城、東京),歐洲6個(gè),拉丁美洲5個(gè),北美5個(gè)(多倫多、奧斯汀、紐約、芝加哥、華盛頓),大洋洲2個(gè)(奧克蘭、墨爾本)。這些城市的單位GDP排放處于中低水平,主要是由于相對(duì)發(fā)達(dá)的服務(wù)業(yè)代替工業(yè)成為GDP的主要貢獻(xiàn)者。

與溫室氣體總排放量和人均排放量相比,單位GDP排放的城市排序有相似之處,如中國(guó)城市在三個(gè)層面均是排放最高的,而歐洲城市的表現(xiàn)則均俱佳。北美、拉美、非洲和亞洲其他國(guó)家城市的表現(xiàn)有所差異,取決于其能源結(jié)構(gòu)、發(fā)展?fàn)顟B(tài)和能源消費(fèi)習(xí)慣,從不同角度可為中國(guó)城市的低碳化提供借鑒。

城市范圍:覆蓋中國(guó)所有城市。根據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2016》,2015年中國(guó)大陸共涵蓋291個(gè)地級(jí)市,本系列包括地級(jí)市(290個(gè),不含三沙市)、直轄市(4個(gè))、香港(1個(gè))、澳門(1個(gè))和

臺(tái)灣城市(9個(gè)),共計(jì)305個(gè)中國(guó)城市。

溫室氣體:覆蓋《京都議定書(shū)》中所有溫室氣體,包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、含氟溫室氣體。

排放范圍:二氧化碳:范圍1(直接)+范圍2(外調(diào)

電力)排放;其他溫室氣體:范圍1(直接)排放;所有圖文全部來(lái)自:《中國(guó)城市溫室氣體排放(2015)(The Illustrated Handbook of Greenhouse Gas Emissions from Chinese Cities (2015))》(中國(guó)環(huán)境出版集團(tuán),2019年4月上市);作者:蔡博峰(生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院),張建軍(中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(

北京)),董會(huì)娟(上海交通大學(xué)),姚波(中國(guó)氣象局氣象探測(cè)中心);

貢獻(xiàn)作者:劉硯哲(化學(xué)工業(yè)出版社),徐一劍(中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院),崔璨(武漢大學(xué)),何凌昊(U.S. Green Building Council),伍鵬程(生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院),孟凡鑫(東莞理工學(xué)院),孫露(日本國(guó)立環(huán)境研究所),王柯(中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)),曹麗斌(生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院),高新宇(中國(guó)國(guó)家地理),劉合林(華中科技大學(xué)),溫建麗(上海交通大學(xué)),劉曉曼(中國(guó)科學(xué)院大氣物理研究所),程藝(中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院),王彤(中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)),梁森(中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)),李玨(

深圳市應(yīng)對(duì)氣候變化研究中心),竇艷偉(中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)),劉麗莎(中國(guó)氣象局氣象探測(cè)中心),李芬(深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司),張繼宏(武漢大學(xué)),李德民(澳門中華新青年協(xié)會(huì)城市發(fā)展關(guān)注委員會(huì)),王彬墀(中原大學(xué)(臺(tái)灣)),張弼(中共

寧夏區(qū)委黨校(行政學(xué)院)),龐凌云(生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院),顧阿倫(清華大學(xué)),郭杰(南京農(nóng)業(yè)大學(xué)),代春艷(重慶工商大學(xué)),陳前利(

新疆農(nóng)業(yè)大學(xué));所有數(shù)據(jù)全部來(lái)自:《中國(guó)城市溫室氣體排放數(shù)據(jù)集(2015)CHINA CITY GREENHOUSE GASES EMISSIONS DATASET (2015)》(中國(guó)環(huán)境出版集團(tuán),2019年2月上市)。該數(shù)據(jù)集是中國(guó)城市溫室氣體工作組(CCG)2018年的重磅作品,來(lái)自76個(gè)單位的137名研究人員參與了數(shù)據(jù)建設(shè);評(píng)審專家31名,其中院士4名,參與IPCC(聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專門委員會(huì))工作(評(píng)估報(bào)告和

方法學(xué)指南等)的專家16人。作者和專家全部志愿無(wú)償工作。

《中國(guó)城市溫室氣體排放數(shù)據(jù)集(2015)》和《中國(guó)城市溫室氣體排放(2015)》是中國(guó)城市溫室氣體工作組2018年的核心成果。中國(guó)城市溫室氣體工作組是由生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院氣候變化與環(huán)境

政策研究中心發(fā)起和組織成立的城市溫室氣體研究與合作平臺(tái),成立于2017 年6 月。中國(guó)城市溫室氣體工作組以工匠精神志愿建設(shè)長(zhǎng)時(shí)間序列、全口徑、全覆蓋的中國(guó)城市溫室氣體排放數(shù)據(jù)。