民用核能的用途主要有兩個,一個是發(fā)電,一個是供熱,發(fā)電比供熱應(yīng)用得更多,所以我們說的核能通常指的是核電。

核能是不是清潔,至今尚有爭議;但是其低碳,是顯而易見,沒有爭議。大約半個世紀(jì)之前,核能發(fā)展曾經(jīng)被人們視為能源行業(yè)的救星。當(dāng)時許多人相信核電將會永遠(yuǎn)滿足人類社會的所有能源需求。

然而,時至今日,在西方社會,這樣的想法早已蕩然無存。這個變化對我們目前熱烈討論的低碳發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型有什么啟示呢?

核能在西方由盛至衰

在美國,核能發(fā)展比歐盟更早地進(jìn)入了幻想破滅的時期。20世紀(jì)60年代和70年代是美國核能發(fā)展的黃金時期,當(dāng)時在美國,許多人預(yù)期從80年代中期起,輕水反應(yīng)堆裝機(jī)容量每年將增加5,000萬千瓦;到80年代中期,液態(tài)金屬快中子增殖堆(liquid metal fast breeder reactor, LMFBR,簡稱快堆)將投入商業(yè)運(yùn)行,而到1995年前后,快堆裝機(jī)容量增量也會達(dá)到5,000萬千瓦/年。到1990年,核電將把火電趕盡殺絕。但是,事實(shí)上,1978年之后美國國內(nèi)就基本上沒有出現(xiàn)過新的核電項(xiàng)目,且沒有一個商業(yè)快堆投運(yùn)。

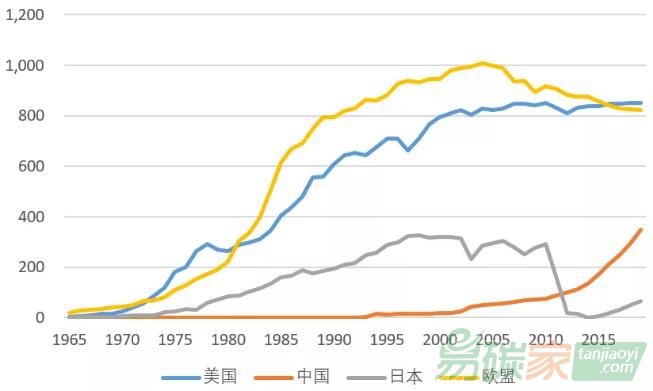

美國核電的不景氣在世界上不是個案。根據(jù)BP數(shù)據(jù),2019年世界核電發(fā)電量為2,796太瓦時,低于2006年2,803太瓦時的歷史峰值。具體到地區(qū),在美國核電萎靡不振的同時,歐洲和日本核電明顯衰落。

歐盟國家核電峰值出現(xiàn)在2004年,當(dāng)年的核電發(fā)電量是1,009太瓦時,到2019年,已經(jīng)下降到822太瓦時,降幅達(dá)到18%。其中,德國原本是歐洲核電強(qiáng)國之一。2011年日本福島核事故發(fā)生后,德國政府宣布將逐漸放棄核電。之后至今,德國政府的這一立場沒有發(fā)生變化。1998年,日本核電發(fā)電量為326太瓦時,到2019年,已經(jīng)下降到65.6太瓦時,降幅達(dá)到80%。實(shí)際上,在2014年,日本境內(nèi)的核電機(jī)組更是全部關(guān)閉,核電發(fā)電量為零。

1965-2019年世界部分國家和地區(qū)核電發(fā)電量(單位:太瓦時)

Source: BP Statistical Review of World Energy 2020

核能發(fā)展受困于經(jīng)濟(jì)和安全制約

當(dāng)然,我們會說風(fēng)電、光伏發(fā)電等可再生能源與核電有很大不同。核電對人類的安全威脅是大范圍和長期的;從歷史上和現(xiàn)實(shí)中看,核電與核武器之間有千絲萬縷的聯(lián)系;核電發(fā)展還有核廢料處理的棘手

問題需要解決,高放射性核廢料不但放射性水平極高,而且其半衰期可以高達(dá)幾萬到幾十萬年之久,所以核廢料的處理問題是懸在核電發(fā)展頭上的達(dá)摩克里斯之劍。

核能發(fā)展的另一個關(guān)鍵障礙是經(jīng)濟(jì)問題。核能業(yè)無法用經(jīng)濟(jì)可行的辦法解決民眾對核電安全的擔(dān)憂。

如果核電站只實(shí)行較低的安全標(biāo)準(zhǔn),或者它們所在的國家對核電站只提出較低的安全要求,雖然會減少核電站的建設(shè)成本,并縮短核電站的建設(shè)周期,但是會引發(fā)民眾更多的安全疑慮。反過來,如果政府對核電站提出很高的安全要求,核電站被要求通過安裝多重安全殼和堆芯熔化緊急處理系統(tǒng)(比如堆芯熔融物捕集器和堆芯冷卻系統(tǒng))來把發(fā)生核事故的概率降低至極致,建造和維護(hù)成本會大幅增加,核電站建造工期也會延長。工期的延長、安全成本的上升會導(dǎo)致核電站造價總成本的上升,而總成本的上升一方面會讓核電在與火電甚至可再生

電力的經(jīng)濟(jì)性比拼中越來越處于劣勢(這是實(shí)際發(fā)生的情況),另一方面會讓核電項(xiàng)目在資本

市場上失寵,而融資困難無疑將放緩核電發(fā)展的步伐。

在幾次主要的核事故之后,美國、日本和歐洲國家的政府出于揮之不去的安全擔(dān)憂,要么像德國等國家一樣,加快讓境內(nèi)現(xiàn)有核電站退役并停止批準(zhǔn)建設(shè)任何新的核電站,要么像美國等國家一樣對核電站提出了更加嚴(yán)苛的安全要求,結(jié)果也“殺死”了絕大多數(shù)核電發(fā)展計(jì)劃。

風(fēng)光發(fā)電等可再生能源可能會受困于經(jīng)濟(jì)性太差,或者引發(fā)社會矛盾,但至少它們不可能會導(dǎo)致大范圍、嚴(yán)重和可能長達(dá)上萬年的安全威脅。

“前浪”對“后浪”的啟示

20世紀(jì)80年代之前,世界曾經(jīng)出現(xiàn)過一輪發(fā)展低碳能源的熱潮,核電站是當(dāng)時推動能源轉(zhuǎn)型的主力軍。如今,從推進(jìn)低碳發(fā)展、加強(qiáng)氣候治理的強(qiáng)大動機(jī)出發(fā),全球正在再次戮力發(fā)展低碳能源。那么,“前浪”可以對“后浪”說些什么呢?

第一,能源轉(zhuǎn)型從來不是線性發(fā)展的,能源轉(zhuǎn)型的道路從來不是、今后也不可能會是一帆風(fēng)順的,相反,它隨時可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。

第二,在任何一個國家(不論它是大政府、小社會的國家,還是小政府、大社會的國家)里,決定能源轉(zhuǎn)型最終命運(yùn)的因素是公眾接受程度。在不受到強(qiáng)制的情況下,普通民眾會綜合考慮經(jīng)濟(jì)性、便利性和安全這三方面因素,來決定自己是否接受新的能源產(chǎn)品。比如,在買電動汽車或者燃油汽車時,如果不受到限購、限行、補(bǔ)貼等

政策的影響,理性的消費(fèi)者通常會綜合考慮購車成本、用車成本、續(xù)航里程、安全性、駕車感受等因素,來決定選擇哪一類車,以及哪一款車。

第三,“新能源”當(dāng)自強(qiáng)。從長遠(yuǎn)看,新的能源產(chǎn)品必須真正具有競爭力,才能在市場中站穩(wěn)腳跟,而能源轉(zhuǎn)型才能成功。政府補(bǔ)貼和強(qiáng)制政策或許能起到比較重要的“第一推動”的作用,但無法長期“照顧”新的能源系統(tǒng)。推動能源替代與轉(zhuǎn)型的兩個關(guān)鍵因素是新能源相關(guān)技術(shù)和裝備的先進(jìn)程度,這個先進(jìn)程度不僅是和新能源的過去相比,更是和“老能源”相比。

最后,目前這一輪能源轉(zhuǎn)型的過程一定會比較緩慢,至少要耗費(fèi)幾十年,一個關(guān)鍵原因是它需要重塑人們的價值觀。

回顧歷史,過去歷次能源轉(zhuǎn)型不涉及重塑價值觀的問題。長期以來,人們認(rèn)為便宜、高效的能源是好能源,相反昂貴、低效的能源是壞能源。歷史上用煤炭代替木炭、用石油消費(fèi)替代煤炭消費(fèi)的能源轉(zhuǎn)型都滿足了人們追求效用最大化的心理。

但是,這一次能源轉(zhuǎn)型不一樣,因?yàn)橛眯履茉刺娲鷤鹘y(tǒng)能源似乎并不符合人們對效用最大化的本能追求。比如,燃煤發(fā)電把煤炭的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,單臺裝機(jī)容量可以達(dá)到100萬千瓦,且可以持續(xù)和穩(wěn)定地運(yùn)行很長時間。相反,風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目的裝機(jī)容量通常較小,全場加起來也難以達(dá)到100萬千瓦;而且,由于自然條件的變化,風(fēng)光電的穩(wěn)定性較差,導(dǎo)致它們的負(fù)荷因子遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上燃煤發(fā)電等火電。目前,全世界光伏發(fā)電的負(fù)荷因子平均值只有20%,風(fēng)電略高,為25%左右。

我們姑且不論風(fēng)電和光伏發(fā)電是否取得了與煤電相比的價格優(yōu)勢,單單它們的效率低、穩(wěn)定性差這一點(diǎn),就顯然不符合人們對高效的偏愛。眾所周知,和傳統(tǒng)電力相比,可再生電力的優(yōu)勢在于它們低碳、無污染,這些當(dāng)然是可貴的。但是,民眾在激賞它們環(huán)保好處的同時,也要讓自己接受它們的相對低效和不穩(wěn)定。不難想象,這難免涉及到社會心理的掙扎和斗爭。

另一個很明顯的例子是燃油車和電動汽車之間的比較。買車時,消費(fèi)者同樣會追求效用最大化,其內(nèi)容比較復(fù)雜,主要有價格便宜、便利和安全,等等。100多年前,即在20世紀(jì)初,燃油汽車和電動汽車差不多同時出現(xiàn),并進(jìn)行了一場激烈的較量。較量的結(jié)果是燃油汽車大獲全勝,電動汽車完全被掃出了市場。回顧當(dāng)時的競爭,燃油汽車之所以橫掃整個市場,最厲害的殺招是便宜。

1901年,在美國得克薩斯州休斯頓附近發(fā)現(xiàn)巨型的紡錘頂(Spindletop)大油田,之后美國原油產(chǎn)量急劇增長,油價大幅下跌,這讓燃油汽車的動力價格明顯下降。借助這一非常有利的因素,再加上福特公司用流水線作業(yè)法大量生產(chǎn)其標(biāo)志性的“T-model”燃油汽車,使燃油汽車的造價快速下跌。燃油汽車明顯的購買和使用成本優(yōu)勢讓它的勝出變得毫無懸念。在那次“世紀(jì)之戰(zhàn)”中,燃油汽車和電動汽車這兩條路線之間的競爭勝負(fù)已定。

如今,電動汽車打著低碳、環(huán)保的旗號再次回到戰(zhàn)場,實(shí)際上不符合人們對效用最大化的本能追求。因此,不論在美國、歐盟、韓國還是在中國,政府都需要采取經(jīng)濟(jì)手段(比如提供補(bǔ)貼或者稅收抵扣)和行政手段(包括提高針對車輛的碳

減排或燃油經(jīng)濟(jì)性要求,在車道使用、停車等方面對燃油車輛實(shí)施歧視性政策,甚至提出禁止銷售燃油車輛的計(jì)劃以影響消費(fèi)者的預(yù)期,等等),以推動電動汽車發(fā)展,讓電動汽車盡快在燃油汽車筑的城墻上挖開一個窟窿,并進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。

化石能源之所以被稱為“傳統(tǒng)能源”,是因?yàn)閲@化石能源已經(jīng)形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈。而風(fēng)光電等被稱為“新能源”,則必然意味著它們要頂著來自“守軍”的如雨炮石,努力在城墻上鑿孔。當(dāng)然,世上任何的“挖墻腳”,都不是那么容易的。打一個不恰當(dāng)?shù)谋确剑患夜S有一個長期的供貨商,它的機(jī)器裝備已經(jīng)完全適應(yīng)了該供貨商提供的原材料。現(xiàn)在另一個供貨商要挖老供貨商的墻角,但是它提供的原材料和老供貨商的不一樣。那么,后來者成功的一個前提是工廠愿意為了它改換其生產(chǎn)系統(tǒng)。難度之大,可想而知。

綜上,關(guān)于能源轉(zhuǎn)型的勇氣和決心當(dāng)然可嘉,但是我們需要保有足夠的耐心。