1月31日,原環保部今年的第一場新聞發布會上,發言人莊嚴的宣告,2013年制定的“大氣十條”目標已全面實現。

不但是實現了,事實上,以

北京為首的重點城市還超額完成了這個在一年前被視為不可能完成的任務——北京2017年全年的PM2.5均值同比下降了20.5%。

這位發言人充滿信心地說,下一步我們要迅速啟動打贏藍天保衛戰三年計劃,保住勝利果實的同時,趁勝追擊。

這一說法和同一時間

市場人士對股市的期待有著驚人的類似。分析師們喊出了漂亮50繼續漲的口號,說我們要趁勝追擊,迎來一個價值投資的牛市。

一年過去后,牛市沒來,藍天卻走了。

秋去冬至,全國的空氣質量又開始頻頻告急。北京的人們默默地收起了拍藍天的手機,重新戴起了口罩。連之前空氣質量尚可的華東城市,也開始遭遇霧霾鎖城。

根據生態環境部(原環保部)每月發布的全國空氣質量通報,2018年10月,全國338個地級及以上城市平均優良天數比例為85.8%,同比下降2.1個百分點,其中北京市10月優良天數比例為77.4%,同比下降3.2個百分點。

看起來惡化程度并不厲害,但已悄然打破了過去幾年空氣質量持續轉好的趨勢。

而在剛剛過去的11月,北京的空氣重污染黃色預警已經拉響了三次——要知道,去年的這個月份,北京的平均PM2.5濃度只有46微克/立方米。

當早起打開窗簾發現暗無天日的那一剎那,在北京居住的人們難免會想起曾經被霧霾支配的恐懼。

就像一個朋友唏噓的那樣,年初感覺真好啊,生機勃勃,祖國強大,環境改善。這還不到一年,怎么都打回了原形。

財新在年初的雜志專題里寫道,“下一階段我們依然希望更多的藍天,那還會是一場轟轟烈烈的大會戰嗎?”

抱歉,在下一次大會戰之前,輪到了霧霾的返場表演。

1

今年9月份環保部發布《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》時,就有敏感的媒體發現,里面的表述變了——

去年要求PM2.5平均強度下降15%,今年只要求同比下降3%;去年對高污染和高耗能行業要實施統一的停工限產比例,而今年的說法是各地方根據實際情況實行錯峰生產,不再做硬性要求。

還沒等企業反應過來,敏銳的金融市場投資者已經聞風而動——南華螺紋鋼指數和大商所的焦炭期貨都在8月底見頂回落,迄今跌幅已接近20%。

商品價格的下跌理由很簡單,如果接下來這些工業品生產所受到的環保約束會有所放松,那么產量供給一定會加大,價格自然就要回落了。

事實也的確如此。

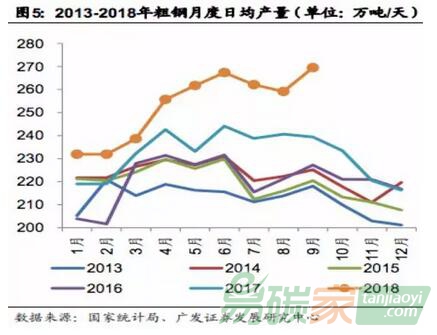

2018年10月,全國的粗鋼產量達到了8255萬噸,同比增加9.1%,創出表內數據歷史新高。

同時,著名

鋼鐵產地唐山的高爐開工率也自8月觸底后逐步上行。就算在采暖季限產開始后,開工率也只下降了不到5%。這一降幅遠低于去年同期水平,更低于市場的預期。

與此同時,

水泥10月日均產量同比增長13.1%,原煤、焦炭等主要工業品的產量也都出現了明顯提升。

中國的制造業,終究還是要靠鋼筋水泥來拯救。

如果再看微觀一點,上市公司的公告提供了很好的線索。

去年10月,

山西焦化(600740.SH)的一紙公告曾讓投資者十分恐慌。這份名為《關于實施秋冬季限產措施的公告》中說,環保限產措施會影響焦炭產量15萬噸/月,其他

化工產品產量6萬噸/月,直接讓采暖季的銷售收入減少共計28億元。

雖然兩個月后,這一措施由于影響太大被打了補丁,但根據更新后的公司公告,限產措施給公司帶來的收入損失依然會超過10億元。

而到了今年,山西焦化的限產公告到了11月份才姍姍來遲。除了限產期削減了了1個多月以外,公司預計對焦炭和其他化工產品的產量影響也減少了15%,采暖季收入的預計損失下降到了6.8億元。

“去年因為環保行動而拖累的GDP,今年政府會把它補上去的”,想起下半年一個外資分析師在說完這段預言后向我神秘的眨眨眼,真想在明年的最佳分析師投票里為他補上一票。

2

如果說對實體產業的環保督查不再實施一刀切是為了托底經濟,那么調低煤改氣工程的預期則是對去年激進行動的一種糾偏。

而這,恰恰成為今年采暖季后空氣質量急轉直下的重要推手。

去年華北地區轟轟烈烈的煤改氣工程曾經創造了歷史——

河北省計劃煤改180萬戶,實際完成了250萬戶,山西省的超額完成比例也不遑多讓。

一夜之間,華北大地的煤爐消失了大半,采暖季一大污染來源自然也就解決了。

散煤治理帶來的空氣改善效果立竿見影,但替代燃燒散煤的配套措施卻沒有跟上。特別是天然氣的供給端被打了個措手不及,價格飆漲,供應緊張,引發了所謂“氣荒”。

這一點從上市公司的業績中也可以得到反映。

以中石油為例。這家央企提供了河北省百分之七八十的天然氣,然而因為自身的開采能力不夠,特別是當要滿足冬天的供暖需求,就只能去進口天然氣。

一手是完全市場化的進口天然氣價格,一手是被政府牢牢把控著的天然氣門站價格,當去年冬天進口天然氣價格暴漲時,中石油進口多少就會虧多少。

一年下來,中石油光是進口天然氣這塊業務就凈虧損240億人民幣,比2016年多虧了將近100億。

這200多億元的虧損,既是中石油為了承擔社會民生而付出的成本,也可以看作是煤改氣帶來的代價。

在重重壓力之下,今年的取暖政策陡然生變,成了“宜氣則氣,宜電則電,宜煤則煤”。因此就算是依然背負煤改氣任務的華北地區,也不會再實行全面禁止家庭取暖使用煤炭的規定了。

河北人民又能過個暖和的冬天了,中石油這個業務板塊也終于可以減虧了,只不過,采暖季的霧霾就毫無意外的重新加重了。

3

分析到這里,結論已經很清楚。不是今年霧霾返場,而是去年我們享受了一次高壓政策之下的“面子工程”。

“只要下了死命令,中國的政府部門沒有什么是完成不了的。”

這句話不是我說的,是大洋彼岸無比羨慕我們的,剛剛去世的美國前總統老布什說的。

然而這樣的完成是需要付出代價的,這種代價成了現在的中國無法承受之重。

運動式的藍天保衛戰,就像是給病人打了一劑強心針,看上去恢復得飛快,可一旦藥效過了,就一切又恢復舊模樣。

經濟和藍天究竟該如何取舍?財新在年初的專題最后說,治霾需長策。

長策是什么?長策是將之前提過的京津冀生態補償機制真正落到實處,長策是用環境稅和

碳交易取代強制減產的行政命令,長策是先加速補好清潔能源的供給短板,再來推進煤改氣工程。

治病需要耐心尋找病根,再對癥下藥,慢慢調理恢復。

中國的治霾之路,事實上還有很長的路要走。

此時最不需要的,就是病已經治好的幻覺。