目前上市公司

碳排放披露水平參差不齊、幾乎沒有A股公司主動披露相關數據。從2021年起,《財經》雜志與中創碳投每年都會聯合發布中國上市公司碳排放榜,該榜從八大高耗能行業起步,將逐步覆蓋各行各業的主流上市公司。2022年起,還將增加

碳中和榜

11月17日,“中國上市公司碳排放排行榜(2021)”在由《財經》雜志主辦的“碳中和高峰

論壇”上首發。榜單上100家公司的二氧化碳排放量合計為44.24億噸,超過全國排放量的40%。總量榜前十名的公司,排放量接近全國的20%;前二十名的公司,排放量占到全國的1/4左右。

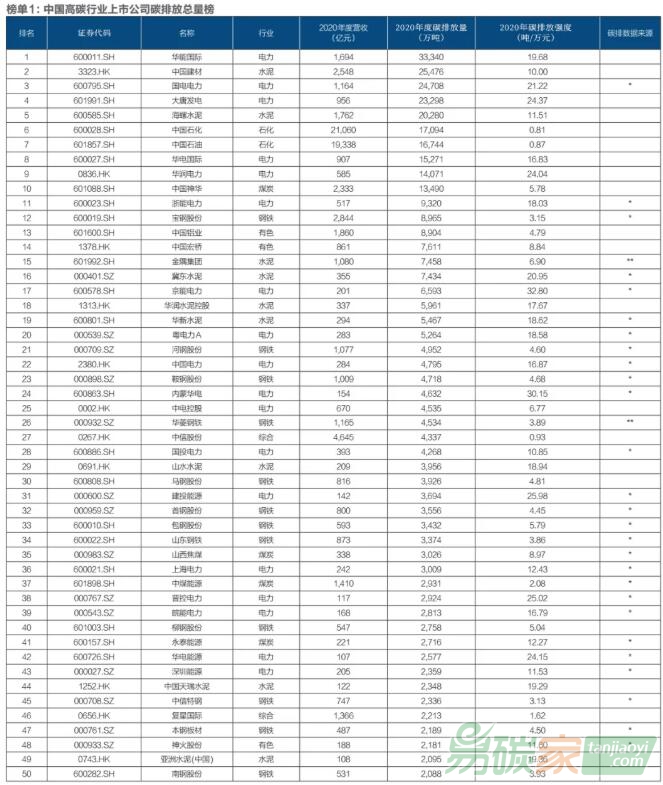

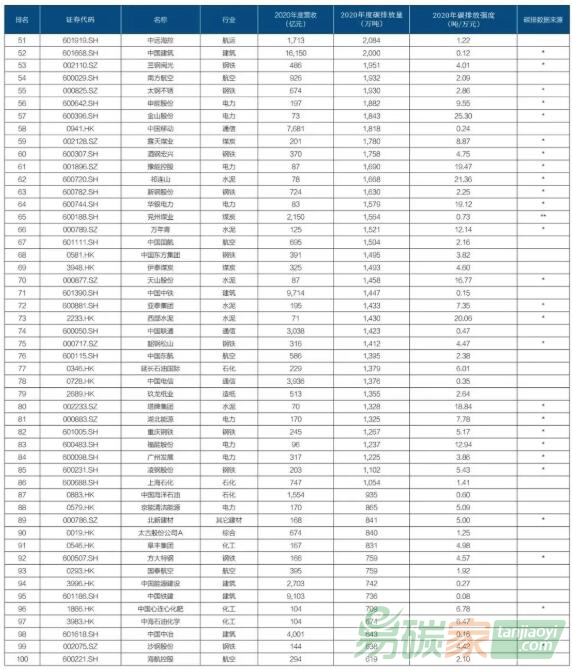

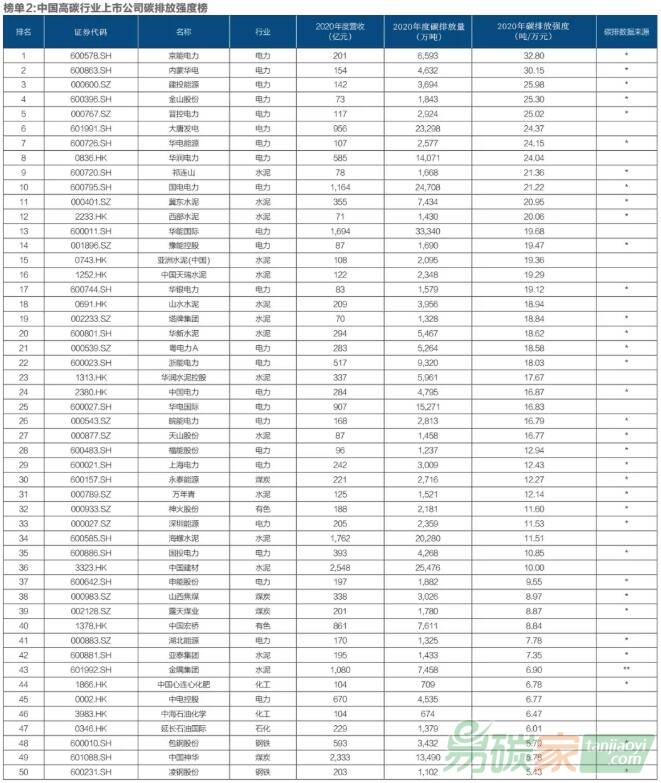

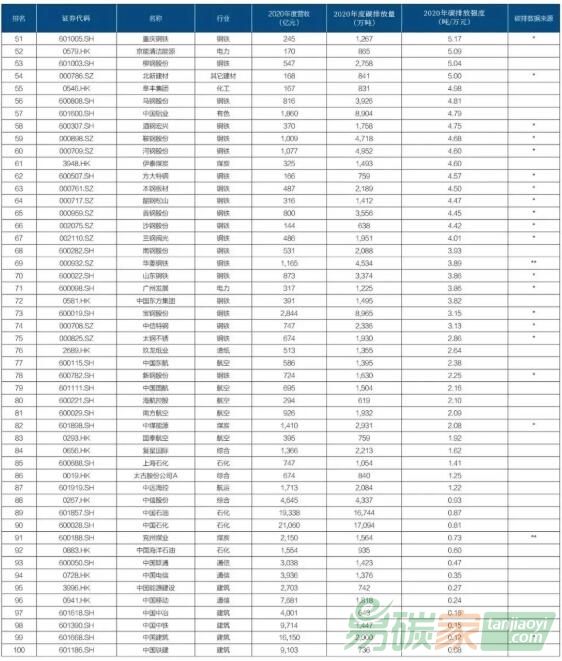

“中國上市公司碳排放排行榜(2021)”由“總量榜”和“強度榜”組成。總量榜,按照上市公司2020年度直接和間接排放的二氧化碳總量,由大到小排序,強度榜則按上市公司每萬元營收產生的二氧化碳排放量,由大到小排序。

今年的榜單涵蓋了在A股和港股上市的100家高碳排放公司,他們分布在

石化、

化工、

建材、

鋼鐵、

有色、

造紙、

電力、

航空等八大高耗能行業。從2021年起,《財經》雜志與中創碳投每年都會聯合發布中國上市公司碳排放榜,該榜從八大高耗能行業起步,將逐步覆蓋各行各業的主流上市公司。2022年起,還將增加碳中和榜。

2020年9月,習近平主席宣布,中國將力爭2030年前實現二氧化碳排放達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。此后一年里,所有與減碳相關的工作都開始提速。中國猶如處在巨變前夜,政府、企業、

第三方機構……各方都在摸索、試水。

中金公司估算,參考2020年的價格水平,未來40年,碳中和將撬動約140萬億投資。如此龐大體量的資金將流向何處?在近半個世紀的減碳之路上,哪些行業的命運將被改變?哪些企業又將首先受到沖擊?

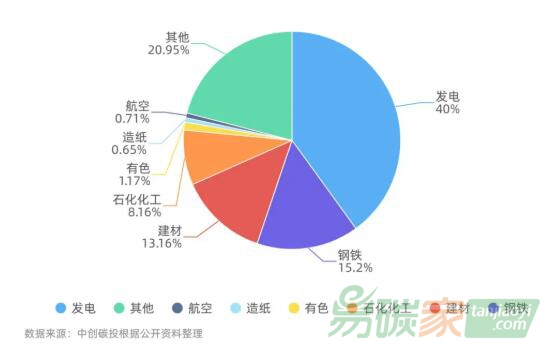

首當其沖的,是高耗能行業。2020年度,中國二氧化碳排放總量約99億噸,占全球總量約30%,居全球首位(見圖1)。而能源相關排放,主要是煤、石油、天然氣等化石能源的燃燒,約占中國碳排放總量的90%。全國碳

排放權交易

市場將覆蓋的八大重點行業——石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力、航空,便是耗能主力。據中創碳投統計,2020年度,八大行業的碳排放總量合計約占全國碳排放的80%(見圖2)。

圖1:全球及各國歷年二氧化碳排放量

圖2:2020年度八大行業碳排放占比

以當下全國

碳市場約50元/噸的碳價來計算,企業每購買1萬噸碳排放權,就要增加50萬元成本。在總量控制較為嚴格的歐洲,碳價約為50~55歐元,每購買1萬噸碳排放權,成本高達400萬人民幣。

碳排放數據對高耗能企業的重要性不言而喻。無論是衡量經濟效益、還是制定發展規劃,碳排放帶來的額外成本,都將成為決策時必須要考慮的因素。而企業增加的成本,也將以各種方式,不同程度地轉嫁出去,最終影響每一個人的生活。

為支撐全國碳市場建設運行,上述八大重點行業,已經連續多年開展碳排放數據核算,并上報給政府部門,但目前并未對公眾公開。2021年7月16日,全國碳市場正式啟動,首批納入2162家電力企業,后續將逐步納入另外7個行業。

為了增加公眾,尤其是普通投資者對企業碳排放情況的了解,《財經》雜志聯合中創碳投,共同發布《中國上市公司碳排放排行榜(2021)》。

這是在上市公司碳披露水平參差不齊現狀下的一個努力成果,也是一次突破。我們希望借此機會,向公眾普及碳中和知識,也希望能夠推動上市公司更加主動地披露相關數據、采取

減排行動,積極承擔企業社會責任。

下面,我們將分別展示榜單、解讀榜單,并介紹編制方法。

榜單展示

注:榜單中的碳排放主要是指二氧化碳排放;碳排放數據來源中,標注*,為中創碳投&《財經》雜志的估算數據,標注**的企業,自己有披露,但以調整后的數據排名,標注為空的企業,均采用自行公開披露數據;部分港股上市公司營收按1港幣=0.85元人民幣折算

注:榜單中的碳排放主要是指二氧化碳排放;碳排放數據來源中,標注*,為中創碳投&《財經》雜志的估算數據,標注**的企業,自己有披露,但以調整后的數據排名,標注為空的企業,均采用自行公開披露數據;部分港股上市公司營收按1港幣=0.85元人民幣折算