目前,地方兩會密集召開,治理霧霾成為關注的焦點。截至1月27日,已經啟幕的30個省區市兩會上,所有省份的政府工作報告均涉及大氣污染防治內容,多地對“天更藍”作出承諾。

河北、

北京等地則明確提出2016年和“十三五”期間降低污染物排放的量化目標。

階段性目標艱難完成

像“高燒從43攝氏度降到41攝氏度”

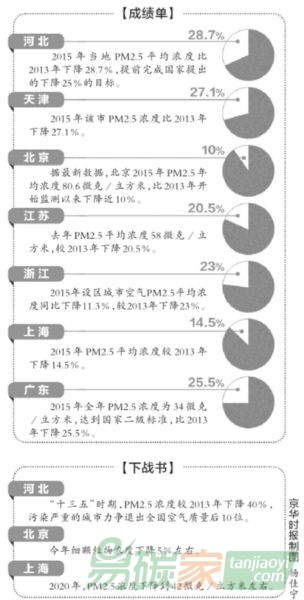

國務院2013年印發《大氣污染防治行動計劃》,明確為京津冀、長三角、珠三角等區域PM2.5濃度控制劃定“紅線”:到2017年上述地區細顆粒物濃度分別下降25%、20%和15%左右。如今,第一個五年時限過半,治霾成效如何?

在今年地方兩會上,京津冀均曬出“十二五”治霾“成績單”。河北在政府工作報告中用“壯士斷腕”“沖拳出擊”描述其“十二五”改善空氣質量的努力。

天津市的政府工作報告顯示,提前完成任務。“十二五”期間,長三角環境空氣質量總體呈改善趨勢。珠三角的廣東,提前兩年超額完成國家考核目標。

“以煤炭為基礎燃料的能源格局的改變、汽車尾氣等污染源的

減排,都不會一蹴而就。我國仍處于快速發展中,PM2.5濃度能降下來很不容易。”天津市人大代表王敬威說。

盡管部分地區階段性治霾目標艱難完成,但空氣總體質量還遠未達到公眾預期。不少地區的居民還記得去年冬天經歷的嚴重霧霾過程。“高燒從43攝氏度降到41攝氏度,成績有,但沒退燒,還是難受。治霾仍然任重道遠。”一位環保專家如此形容當前的治霾形勢。

對此,各地保持了足夠清醒。河北省省長張慶偉在政府工作報告中,就將“資源環境約束日益凸顯,大氣、水污染

問題突出”,列為河北轉型升級關鍵時期的5大挑戰之一。