近期(2009-2013年):從被動參與到主動全面參與

2009年哥本哈根氣候變化會議是中國政府應對氣候變化的重大轉折。哥本哈根會議是氣候變化談判歷史上截至當時受到重視程度最高的會議,美國總統、中國國務院總理等100多位國家領導人出席了會議最后階段的高級別會議、參加談判,但哥本哈根會議最后還是以失敗告終。

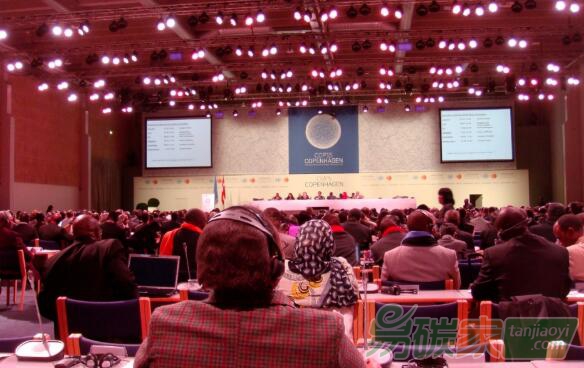

哥本哈根氣候變化會議現場 攝影丨呂學都

其原因是美國時任總統奧巴馬在與主要國家領導人就哥本哈根協議協商達成一致后,在還沒有經過大會討論正式批準前,就迫不及待地召開新聞發布會,宣布達成了協議。由于奧巴馬急于表現、想搶頭功而導致煮了一鍋“夾生飯”。中國政府為推進哥本哈根會議取得成功也做出了巨大努力,時任總理溫家寶參加會議并第一次向國際社會提出了中國量化的減緩溫室氣體排放的承諾:到2020年將在2005年基礎上使單位GDP的二氧化

碳排放強度下降40-45%、非化石能源占比達15%等。

2010年在墨西哥坎昆召開的《聯合國氣候變化框架公約》第十六次締約方會議,通過了包括一系列重要決定的《坎昆協議》,尤其是建立聯合國綠色氣候基金作為公約的資金機制,推動了全球大規模的氣候投融資進程。

2012年,在中國與其他發展中國家的努力下,達成了《京都議定書》多哈修正案,要求發達國家締約方2013年至2020年將溫室氣體排放量在1990年的水平上至少減少18%。遺憾的是,修正案到了臨近2020年底才生效,只具有象征意義。

這一時期, IPCC發布了兩個特別報告:《可再生能源與減緩氣候變化特別報告》《管理極端事件和災害風險,推進氣候變化適應特別報告》。對世界各國開發可再生能源、管控極端天氣氣候事件提供了科學參考。

這一時期,中國在參與聯合國氣候變化談判方面發揮的作用越來越大。中國主張在可持續發展框架下解決氣候變化

問題,堅持發揮聯合國作為氣候變化談判的主渠道作用,堅持氣候變化談判應在公平、“共同但有區別的責任”及“各自能力”的原則指導下,以公開透明、廣泛參與、締約方主導和協商一致的方式推進談判。

這些主張得到了國際社會的普遍支持,成為積極主動、建設性參與談判、推動氣候變化國際進程取得積極進展的主導力量。中國所提的談判方案在談判關鍵環節發揮的作用也越來越突出。中國倡導于2009年建立了與巴西、印度、南非合作的“基礎四國”集團,成為發展中國家的中堅力量。同時,還與 美國、歐盟、法國、英國、德國、日本、澳大利亞等建立了氣候變化雙邊磋商機制,推進解決氣候變化談判過程中出現的重大分歧和

難題,與美歐等發達國家有了較平等的話語權。

這一時期國內應對氣候變化在機構和人員設置、制定

政策和行動等方面都有了根本性的變化:把應對氣候變化上升為建設生態文明和美麗中國的重要組成部分,并列入國家發展規劃。在機構設置上,建立了由國家應對氣候變化領導小組統一領導、國家發展改革委歸口管理、有關部門和地方分工負責、全社會廣泛參與的應對氣候變化管理體制和工作機制。國家發展改革委還于2008年設立了應對氣候變化司(后于2018年轉到生態環境部)。立法機構還啟動了推進應對氣候變化立法的調研工作:2009年8月,十一屆全國人大常委會第十次會議通過《關于積極應對氣候變化的決議》。

在編制政策規劃方面,第一次編制了應對氣候變化規劃:在國家“十二五”規劃綱要中,“積極應對全球氣候變化”被納入其中;隨后編制了《國家應對氣候變化規劃(2013 -2020年)》,對2020年前的國家應對氣候變

化工作進行整體部署。2009年11月,國務院提出:到2020年我國單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%—45%。2011年12月,國務院印發《“十二五”控制溫室氣體排放工作方案》,提出到2015年全國單位GDP二氧化碳排放比2010年下降17%。

在黨的十八大報告中,還明確提出把單位GDP能源消耗和二氧化碳排放大幅下降作為全面建成小康社會和全面深化改革開放的目標。為此,國務院和有關部門出臺和發布了一系列與應對氣候變化相關的重大政策:國務院確定2015年能源消費總量控制目標為40億噸標準煤;科技、海洋、氣象、林業、工業、

交通等領域制定了本領域應對氣候變化工作方案或專項行動;適應氣候變化成為農業、林業、水資源、氣象、衛生等部門工作的組成部分,等等。

在推進應對氣候變化試點工作方面,2010年7月,國務院批準開展低碳城市試點,批準了5省8市作為低碳試點省市,要求各試點省區和城市研究制定加快推進低碳發展的政策措施,創新體制機制,爭取取得實際成效。2012年,批準了29個省(自治區、直轄市)作為第二批低碳省區和低碳城市試點;2017年,批準了45個城市(區、縣)作為第三批低碳試點,三批合計共有87個低碳試點。2011年11月起,批準

北京市、天津市、上海市、重慶市、

深圳市、廣東省和湖北省等7個省市開展碳

排放權交易試點,這些試點為后來建立國家

碳交易體系提供了豐富的實踐經驗。

同一時期還開展了一系列應對氣候變化的基礎工作和能力建設活動。國家發展改革委同國家統計局制定并印發《關于加強應對氣候變化統計工作的意見》,明確提出建立應對氣候變化統計指標體系;國家林業局以各省歷次森林資源清查結果為基礎,完成了各省森林面積和蓄積變化的測算;國家發展改革委于2012年組織完成了《第二次國家信息通報》,組織編寫并發布了年度《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書,以及組織編制化工、

水泥、

鋼鐵、

有色、

電力、

航空、

陶瓷等行業生產企業的溫室氣體排放核算方法與報告指南。

科技部組織編制了第三次《氣候變化國家評估報告》,制定《國家低碳技術成果轉化與推廣應用目錄》,推進二氧化碳地質儲存的技術攻關,開展應對氣候變化領域有關標準的前期研究、氣候變化對我國水安全影響及適應對策研究、我國森林緩解氣候變化影響的實證研究、典型生態系統固碳潛力和固碳過程研究等。

這一時期的國外援助項目重點在促進碳

市場發展、碳捕集利用與封存技術(CCUS)方面。其中,亞洲開發銀行援助北京、天津和上海建立碳交易市場,并援助國家發展改革委編制CCUS相關政策和技術路線圖;世界銀行、歐盟則為中國國家

碳市場建設提供了大量援助。歐盟和英國與我國科技部合作推進CCUS的技術研發和工程示范。

與此同時,中國也開始對其他發展中國家在氣候變化方面的技術和能力建設提供援助,為發展中國家的政府官員和專家開展氣候變化政策和技術培訓,以及贈送

減排溫室氣體的裝備。中國在對外援助方面不帶任何附加政治條件、講實效,得到了發展中國家的普遍贊賞。